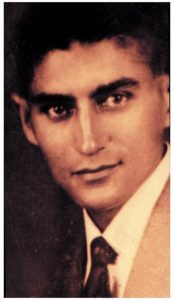

Sottoporre ad un’interpretazione qualunque opera d’arte – pittorica, poetica o narrativa poco importa – è un’operazione azzardata se non addirittura del tutto insensata. Nel momento in cui lo facciamo è l’opera, piuttosto, che sta interpretando noi: rivelando silenziosamente, senza clamore ma con efficacia i pregiudizi e le tacite premesse che orientano l’interprete, rendendo possibile la sua lettura. Ciò resta valido a prescindere dal testo preso in esame: sebbene, specie in campo letterario, vi siano autori la cui scrittura è così elusiva e policentrica che una forzatura interpretativa pur minima risuona qui - più che altrove - come qualcosa di irritante e di puerile. Questo si manifesta in modo paradigmatico nel caso di Franz Kafka: un autore talmente puro da fungere da fedele cartina di tornasole per ogni velleità saggistica. Al discorso kafkiano è difficile aggiungere qualcosa senza sminuirne la potenza, l’incisività espressiva. Solo, forse, un confronto doloroso quanto fu per Kafka il confronto col silenzio che precede la nascita della parola creativa, con tutto il suo travaglio, potrebbe consentire di aggiungervi, al più, una dignitosa postilla. Tuttavia non ho mai incontrato Kafka quale mentore interiore : non ne ho mai avuto né l’onere né l’onore. Talvolta però lo presagisco, ne avverto il profumo: l’essenza di Kafka è troppo sublime per lasciar traccia di sé in forma più tangibile. Non si avverte mai nel suo discorso, sebbene l’intera opera ne sia satura, il peso di colui che narra. Kafka “non ha peso” non perché davvero non ne abbia ma in quanto non vuole averne: vuole essere un osservatore obbiettivo della vita. Vuole essere giusto. Il suo accanimento nel perseguire la Giustizia avrebbe fatto sì ch'egli se ne sentisse perseguitato per tutta la vita. Sicché proliferano, nella sua opera, figure di giudici e di avvocati, in una tormentosa vicenda che è al contempo esistenziale e letteraria, indistinguibilmente interiore ed esteriore. Bucefalo è uno di essi, in un racconto che non supera la ventina di righe e intitolato appunto: “Il nuovo avvocato”.

Bucefalo - per chi lo ignorasse - era il nome del cavallo di Alessandro il Macedone. Nel racconto di Kafka è un avvocato di recente nomina che s’aggira tra le stanze del tribunale. Bucefalo suscita simpatia e comprensione nella classe forense, anche perché i suoi componenti riconoscono che nell’ordinamento sociale di oggigiorno egli deve trovarsi in difficoltà poiché oggi, nessuno può negarlo, non esiste un Alessandro Magno. Con poche parole Kafka tesse la trama che connette un passato storico ormai leggendario con un prosaico presente, ponendo in essere un’oscillante andirivieni tra differenti piani di realtà: tra immaginazione /memoria storica ed attualità. Bucefalo è così al contempo uomo e animale e - come accade sovente in Kafka – la duplicità nella sua natura lascia fatalmente in sospeso il tema dell’imputabilità, della responsabilità etica e morale del soggetto. Se ieri era solo un cavallo, per quanto alle dipendenze di colui che è ricordato come uno dei più grandi imperatori di cui si abbia memoria storica, oggi è un essere umano, un avvocato dai fianchi non oppressi dalle reni del cavaliere, che, immerso nei testi di legge alla quieta luce di una lampada, ha ormai abdicato ad antichi sogni di conquista e di gloria. Si direbbe così finalmente ‘risolto’ a favore del primo, il perenne conflitto - non solo kafkiano - tra pensiero e azione: un’azione peraltro inesorabilmente intaccata dall’incertezza circa la giusta direzione da seguire, dalla mancanza di una guida – il cui carisma sia paragonabile a quello dei grandi condottieri del passato – che sia all’altezza degli impossibili compiti posti dalla vita ad una creatura vieppiù interiormente divisa, scissa, quale si presenta Kafka/uomo moderno. Posseduto in prima persona dal tormentoso senso di colpa che accompagna una tale perdita, lo scrittore praghese fa apparire “poca cosa” la relativa libertà acquisita in cambio, prevalendo un’amara ironia e quel senso di ripiego che qui – come altrove nella sua opera – infine aleggia:

“Perciò è forse miglior partito d’imitare Bucefalo e di sprofondarsi nella lettura dei codici (…) lungi dal clamore della pugna alessandrea …”

Kafka non sarebbe Kafka senza un tale lacerante conflitto, che può riverberarsi nel lettore solo in quanto - in fondo - è il suo stesso conflitto. Infranti gli antichi idoli resta nell’anima dell’uomo un senso di vuoto che nulla sembra essere in grado di colmare. Profeta del suo tempo, lo scrittore ha espresso mirabilmente un tale stato di cose. Voler ricondurre la “questione kafkiana” - come è stato fatto talvolta da certa critica specialistica "psicoanalitica"- ad una problematica semplicemente personale di rapporto con l’autorità paterna equivale a fraintendere la portata collettiva, universale ed esistenziale che essa sottende. Equivale a tradirne lo spirito.